2022年6月にコーヒーコーディネーター資格を取得したパンダさん。その2年後の2024年、夫婦でカフェをオープンする話が急浮上!?

そこで、より簡単で毎回均一に淹れられ、かつおいしいコーヒーの淹れ方の研究を始めたのだった!(カフェづくりの話は新シリーズの記事にて。)

この記事は、こんな人にオススメ

・コーヒーの淹れ方をいろいろ知りたい方

・コーヒーコーディネーター養成講座の推奨の淹れ方を知りたい方

・粕谷哲氏考案の「4:6メソッド」のアレンジを知りたい方

・ハリオ(HARIO)の「浸漬式ドリッパー スイッチ」について知りたい方

コーヒー道は、「コーヒーは苦ければ苦いほどいい」と思っていたコーヒー初心者の私が、コーヒーコーディネーターの資格を取得し、おいしい本格おうちコーヒーが淹れられるようになった1年半の経緯を、お伝えしています。今回は資格取得後の番外編♪

講座受講中の淹れ方の変遷

コーヒーコーディネーター養成講座 推奨の淹れ方

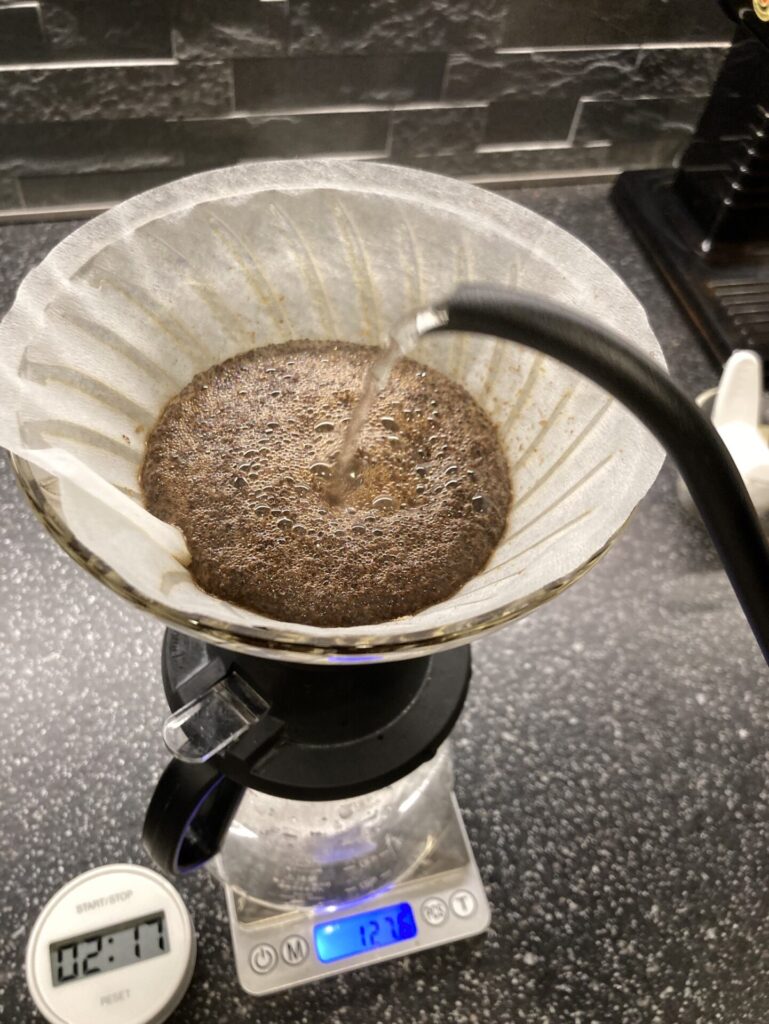

以前も紹介したが、講座ではハリオ(HARIO)のV60透過ドリッパー02を使用した淹れ方が推奨されている。30秒蒸らした後、粉の中央付近にだけ少しずつお湯を注いでいくもの。豆の量は1杯(120ml)あたり10~12gが基本とされている。

なお、一度に何杯ものコーヒーを抽出する場合は、単純に1杯×人数分の豆を使うのではなく、量を減らすことができる。テキストによると、5杯分なら40g程度でOKとのこと。これは、粉の量が多いとお湯が粉に触れる時間が増えて、苦み成分が抽出されやすくなるからである。

【標準的な淹れ方(2人前)】

・抽出量:240ml

・粒度:中挽き~中粗挽き

・ミディアムロースト(中煎り)~シティロースト(中深煎り)

・豆の量:20~24g

・湯の温度:90~93℃

・淹れる時間:3分程度

我流の淹れ方

はじめは講座推奨の豆の量を守って抽出していたが、1日に4杯程度コーヒーを飲んでいると、やや濃いように感じてきた。というか、味に敏感な夫(料理得意)に指摘されて気づいた。

それもそのはず、当時はスケール(はかり)を使わずに、コーヒー液が溜まっていくサーバーの目盛りだけを頼っていた。ただ、以前の記事でも紹介したが、ハリオ(HARIO)のV60レンジサーバー(抽出したコーヒーを受けるポット)の目盛り通りに入れると、

実際の量より少ない!

お湯が少ないので、味が濃くなるのは当然だった。

さらに、コーヒー豆もすぐに減っていくので、もう少し豆を節約したくなってきた。というかこれも、主婦感覚に優れた夫(節約得意)に指摘され、そう思うようになった。

そこで、お湯の注ぎ方は変えずに豆の量を減らしていき、濃くなく、薄すぎないちょうどよい味を追求した結果、

1杯あたり8g

という自分なりの正解に行きついた。実際には3杯で淹れることが多かったので、

3杯あたり24g。

1杯は120mlのつもりだったが、前述の通りサーバーの目盛り通りに入れると表示より実際の量が少なく、「1杯=110ml」程度である。24gで330ml。

カフェオープンに向けての研究

そしてコーヒーコーディネーター資格を取得した2年後、ひょんなことから夫婦でカフェをオープンする話が舞い込んできた!2人とも飲食店経営は未経験…!(まじか)

経緯や詳細は今後の記事に書く予定なのでここでは省略するが、今まで自分たちのためだけに淹れてきたコーヒーを、今後はお客さまのために毎回同じようにおいしく淹れる必要がある。

今まで毎日練習してきた(自分が飲みたいだけ)とはいえ、今の淹れ方だと、お湯の注ぐ量やスピードによって味が微妙に変わってしまう。

もちろんさらなる鍛錬を積むのも大事だが、例えば夫が代わりにコーヒーを淹れた場合、また味が変わってしまう。

また、お湯を少しずつ注ぐ淹れ方のため、抽出中はずっとその作業に集中しなければならない。

もちろん、それが一杯一杯丁寧に淹れるドリップコーヒーの醍醐味なのだが、未経験夫婦2人で切り盛りするのに、果たしてオペレーション的に大丈夫なのか?と不安になる。

そこで!

より簡単で均一、かつおいしい淹れ方

について、研究を始めたのだった!

4:6メソッド(粕谷哲氏 考案)のアレンジ

まず注目したのが、4:6メソッドという淹れ方である。

4:6メソッド(よんろくめそっど)とは、使うお湯の総湯量を40%と60%にわけて、それぞれで味と濃度の調整をする粕谷哲氏考案のハンドドリップの方法。粕谷氏は、この方法を披露したWorld Brewers Cup 2016で、アジア人初の世界チャンピオンに輝いている。

注ぐ湯量と注ぐタイミング(時間)をあらかじめ決めておくので、毎回同じように淹れることができ、またほんの少し手を止めて違う作業もできそうなため、まずはこれを試してみることにした。

上記リンクに記載の標準的な方法で淹れてみた際、自分が使っている豆だと少し成分が出すぎているように感じたので、自分なりに試行錯誤して考案したのが以下のとおり。

豆の質にもよると思うが、甘みを出しながら、成分がですぎないバランスだと思う。

パンダさん流4:6メソッド

- 湯の温度

浅煎り93℃、中煎り91℃、深煎り89℃ - 粒度

粗挽き(みるっこのダイヤル7.0) - 豆の量

1杯13g、2杯26g、3杯36g、4杯45g - 注ぐタイミングとお湯の量

| 1杯分 | 2杯分 | 3杯分 | 4杯分 | |

| 0:00 | 25ml | 50ml | 75ml | 100ml |

| 0:45 | 78ml | 156ml | 234ml | 312ml |

| 1:30 | 137ml | 273ml | 411ml | 546ml |

| 2:30 | 195ml | 390ml | 585ml | 780ml |

| 3:30 | ドリッパー外す | ドリッパー外す | ドリッパー外す | ドリッパー外す |

※できあがり抽出量は1杯約170ml

※お湯はグルグル回すように注ぐ。杯数が多い場合は急ぎめに

※注ぐタイミングごとにお湯が落ち切っているのが理想だが、1:30のタイミングではちょっと落ち切っていない。しかし次の分を注いでしまおう(ずぼらなパンダさん流)

これなら少しポイントを押さえれば夫も簡単に淹れることができる。

しかも今までの淹れ方より豆の特徴や成分がはっきり出ておいしい!

しばらくこの淹れ方を練習した後、お客さまに試飲してもらう&オペレーションの確認のため、自分達の音楽ライブのお客さま約30名に、コーヒーを振る舞ってみることにした!

味は好評でよかった。しかしオペレーションとしては…

めっちゃ忙しかった!

4名分×8回を休みなく淹れたというのもあるが…

淹れている間、

顔を上げることができなかった!

決まった時間になったらお湯を注いでいくので、常にタイマーを気にしていなければならず、ちょっと違う作業をしている間に決まった時間を超えそうになるのだ。

ライブに来てくれたお客さまに挨拶もしたいのに、すぐに時間になるので顔を上げられない状況。

カフェをオープンした際、カウンターで淹れている時にお客さまが来店された場合でも、顔を上げて「いらっしゃいませ!」と言いたい。

作業が終わるまで待ってもらうなら、顔を見て「少々お待ちください」と言いたい。

しかし、そんなちょっとした対応にも数秒かかり、そうこうしているうちにお湯を注ぐベストタイミングを逃してしまうのだ。

スタッフが何人もいる店なら淹れるのに集中できるが、2人だし未経験の我々はそうはいかない。

う〜む、これはもっとよい方法を考えねば!

浸漬式:ハリオ(HARIO)の「浸漬式ドリッパー スイッチ」

ということで次に試したのが、浸漬式である。

お湯を注いだ後一定時間そのまま置いておくので、透過式より手間が省けて、簡単で均一に淹れられる。

そこで活用したのが、以前購入したものの使いこなせず棚にしまっておいたハリオ(HARIO)の浸漬式ドリッパー スイッチ。

スイッチ(写真右下のツマミ)を上げると閉じた状態になって、下にお湯が落ちない仕組み。粉にお湯をしばらく浸して、最後に抽出した液体を落とす方法で、カフェでも結構使われている。

ハリオ(HARIO)公開レシピやネットで上がっているレシピを参考に、試行錯誤が始まった。

しかし…

なかなかうまくいかない…。

豆の粒度やお湯の温度、浸す時間をいろいろ変えてみたが、味が薄く感じる。

- みるっこの粒度ダイヤル4.5(細挽ぐらい)では薄く感じるが、4.0(より細挽)だとなんとなく粉っぽさを感じる…。

- 4:6メソッドより湯の温度を各2℃ずつ上げてみると、味は濃くなるが惜しい…。

- 浸す時間を2:00~3:30の間で試してみたが、浸す時間を長くしても求める味にならない…。

そのような中、そういえばハリオ(HARIO)公開レシピに「お好みで攪拌するとよりコクのあるコーヒーが抽出できます」と書いてあったことを思い出し、試してみた。すると…

これや~!

お湯を注いだ後、粉を10回程度混ぜてみると、求めているコクが出たのだ!

しかも、

コクがあって舌触りが丸い!

4:6メソッドはキリっとして成分がよく出ているイメージだが、浸漬式はまろやかでコクがある感じ。

さらに、味に悪影響を及ぼすと言われる、欠けた豆や中身がなくなった豆、焙煎度合いの異なる豆、黒ずんだ豆などをキチンと除去してから淹れると、嫌な苦み臭がなくなった!

この作業、やっぱり大事だった!

そして行き着いた、2025年4月現在のパンダさん流浸漬式の淹れ方はこちら!

パンダさん流浸漬式

- 湯の温度

91~92℃(焙煎度合いによって変えるとより丁寧だが、同じでもおいしく出せる。と思う) - 粒度

細挽き(みるっこのダイヤル4.5) - 豆の量

1杯13g、2杯26g - 湯の量

1杯195ml、2杯390ml

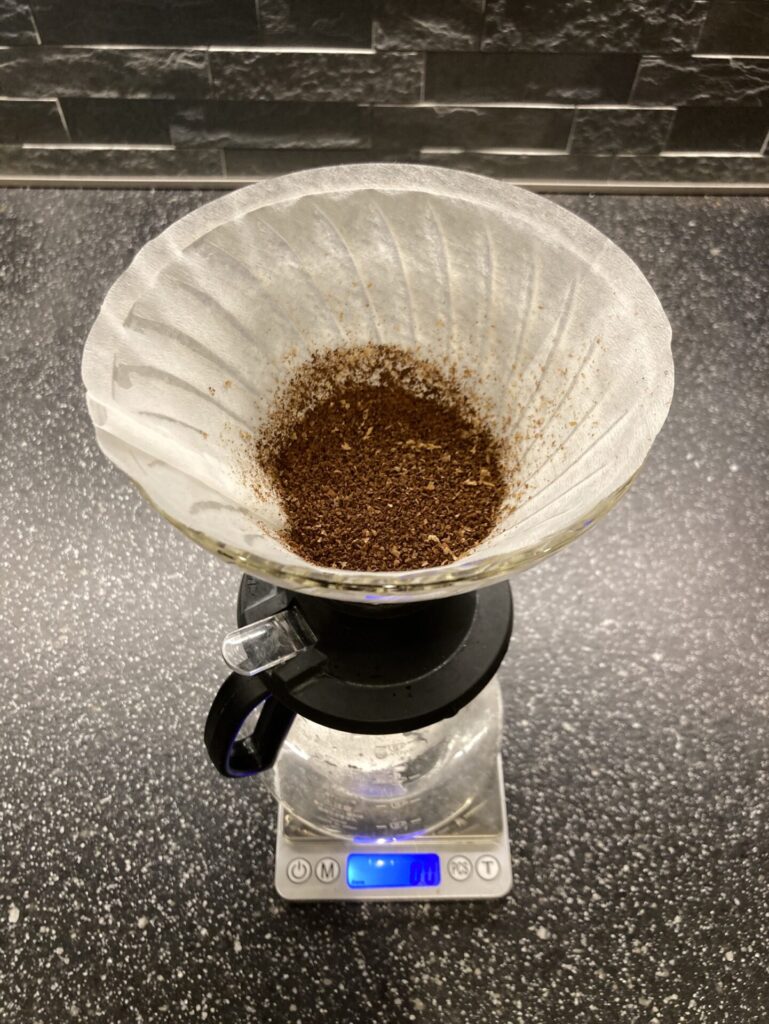

(ハリオ(HARIO)の浸漬式ドリッパー スイッチは大きい方で最大2杯まで) - 淹れ方

①ドリッパーのスイッチを上げてお湯が落ちないようにする

②フィルターを設置して挽いた粉を入れる(粉を入れる前にフィルターをリンスするのもOK)

③タイマーをかけてお湯の総量を一度に回し入れる

④注ぎ終わったらスプーンなどで粉を10回程度かき混ぜる

⑤注ぎ始めから2:30経ったらスイッチを下げてコーヒー液をサーバーに落とす

⑥液体が落ち切ったらドリッパーを外す

※できあがり抽出量は1杯約170ml

ちなみにフィルターのリンスとは、粉を入れる前にフィルターにお湯を注いで紙の匂いを取ること。ドリッパーとサーバーを温める効果もある。

リンスをする派がよく言うのは、

・紙の匂いを取ることでクリアなコーヒーにできる

・ドリッパーとサーバーを温めることでコーヒーの温度を下げない

リンスをしない派がよく言うのは、

・最近のフィルターは紙の匂いは気にならない

・フィルターが濡れることで、粉を入れた時に抽出が始まってしまう

・工程が増えてしまう

私はコーヒーコーディネーター養成講座で、リンスをしない淹れ方を学んでいるので、特に今までリンスをしてこなかった。

しかし、リンスをする派の4:6メソッドの粕谷氏が言っていた言葉に共感して、私もするようになったのだ。それは、

フィルターをドリッパーに貼り付けることで、

ドリッパーの性能を最大限引き出す

一言一句は異なるが、つまり、リンスをしないとフィルターがドリッパーから浮いてしまうので、せっかくメーカーが開発したドリッパーの形を活かしきれないのではないか、ということだった。

なるほどな!

浸漬式だとそこまで影響はないかもしれないが、とりあえずやってみる!

そんなわけで、次回からのコーヒー道は、

「元プロ事務員の夫婦。未経験からのカフェづくり」

みたいなタイトルで新シリーズが始まる…予感…!

乞うご期待!

コメント